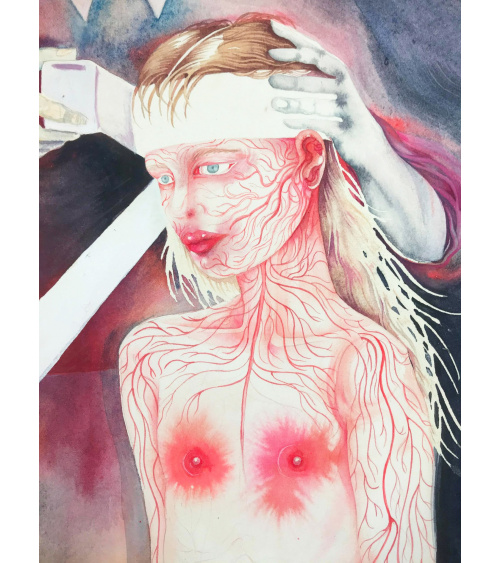

Ordalies des joueuses / Amélia B.

Exposition de l'artiste Amélia B. du 5 janvier au 6 mars 2021.

Vernissage le 23 janvier à 15h30.

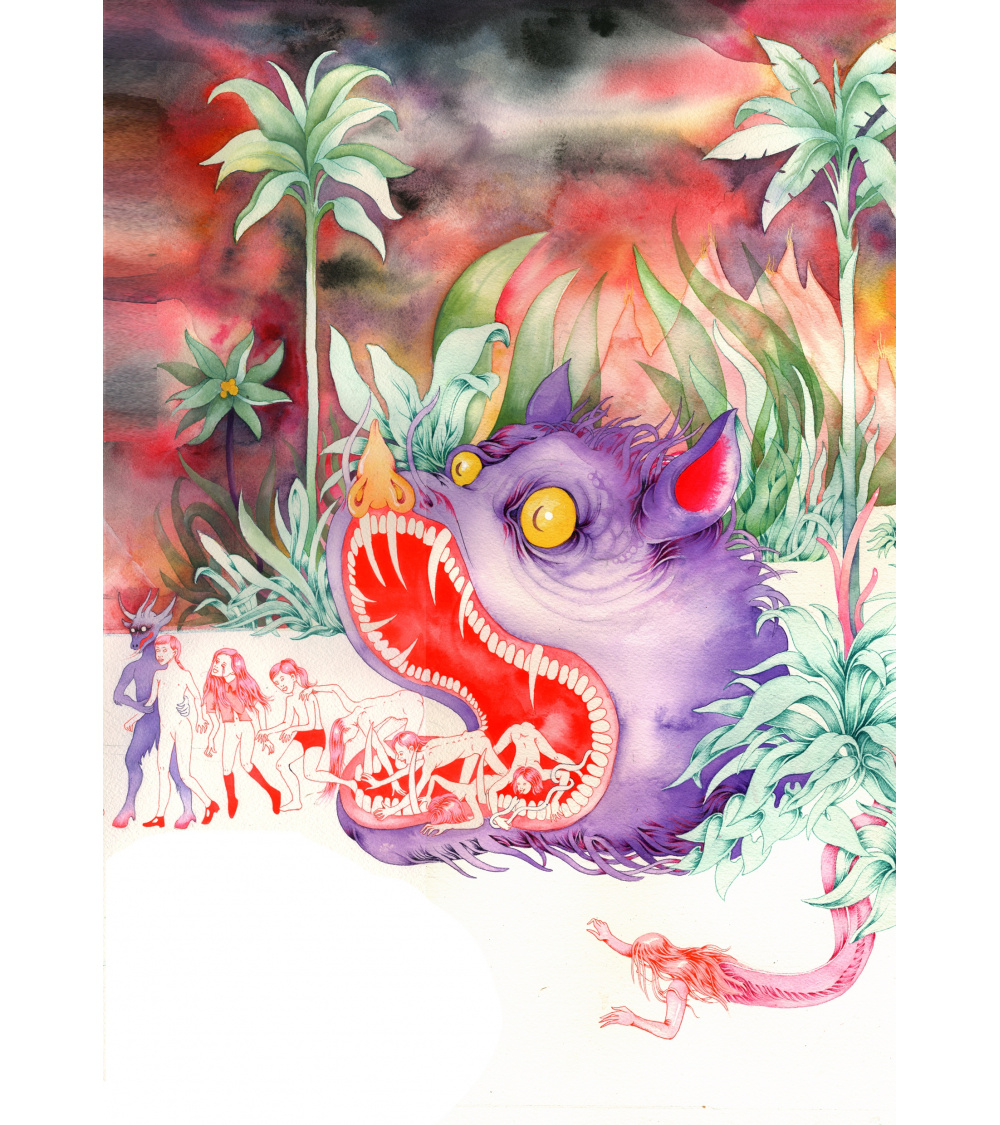

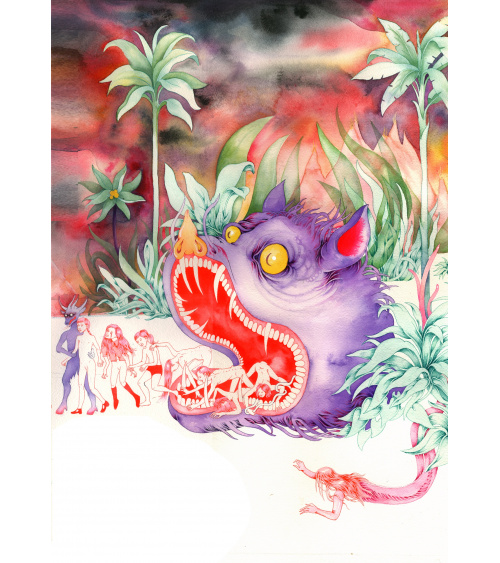

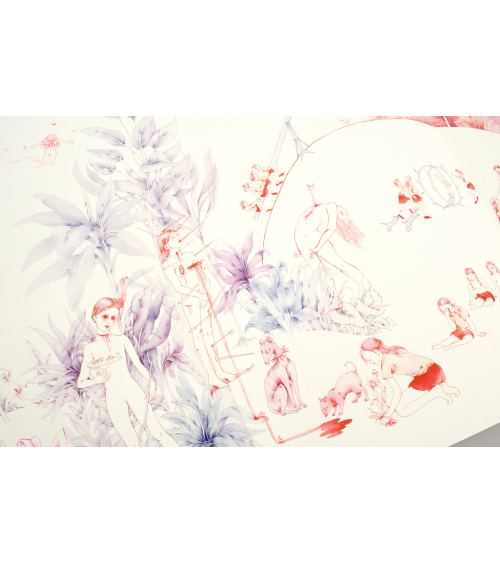

Des jeunes filles, par dizaines, jouant dans une sorte de farandole infinie. Jupes rouges et socquettes de rigueur. Des coiffures strictes aussi. Les corps élancés portent déjà les stigmates d’une féminité à venir, quelques poitrines naissantes accentuent la taille de certaines. Les corps sont exposés, offerts au regard. Rien de scandaleux si ce n’est des poses affichant une sexualité balbutiante, permettant à chacune le soin de découvrir son corps dans une joie soudaine, libératrice. Certaines dansent. Leur émancipation nouvelle prend la forme de rondes, de menuets, de gestes s’accordant avec grâce à une nature exubérante. Tout autour quelques bouquets d’herbes ou d’arbres, des esquisses de jungle. Leurs couleurs acidulées donnent une quiétude, une infinie douceur à la représentation. Au loin, quelques massifs montagneux ponctuent l’horizon. Une ombre terrible traverse pourtant la frise dans le corps supplicié d’autres jeunes filles. Une violence insoutenable est là, présente. Tortures, éventrements, empalements, membres ouverts, entrailles révélées, sang répandu, membres brisés. Et toutes s’amusent de cette barbarie vécue comme un divertissement. Ici et là, quelques monstres, habilement cachés dans la foule, répondent à des crânes géants d’animaux antédiluviens servant d’aire de jeu pour des exécutions délicates. Ce qui nous est montré est un théâtre de la cruauté, théâtre où les pires sévices sont infligés. Théâtre de la mort, de la joie aussi. Eros et Tanatos dans un même mouvement.

L’art d’Amélia B. est tout sauf innocent. Il désoriente, bouleverse, met finalement le spectateur au supplice de prendre position. Faut-il voir là un brillant feuilletage de références complexes à l’histoire de l’art ou au contraire une interrogation radicale sur la psyché féminine ? Question de sensibilité. Question aussi de positionnement face à ce que peut communiquer et dire une œuvre d’art.

Chez Amélia B., le dessin reste avant tout une forme de lutte sans cesse renouvelée. Certes, se trouve là un positionnement contre un ordre imposant : l’invasion des visuels qui inondent nos vies. L’art de cette jeune artiste diplômée du Royal College of Arts de Londres en 2016 a peu de choses à voir avec ce réel fantasmé que célèbre de nos jours les médias et les réseaux. Il esquisse, au contraire, les contours d’un imaginaire riche et libératoire. Chez elle, le dessin s’affirme comme revendication : celle d’une pratique solitaire, complexe, lente dans son exécution. Il y a donc dans son art les contours d’une stratégie performative lui permettant de coucher sur le papier un univers qui ne cesse de questionner l’identité d’un point de vue féminin. En ce sens, il faut effectivement percevoir cette foule de jeunes filles comme les émanations d’un retour presque psychanalytique sur les conditions de construction de l’identité, notamment dans sa dimension sexuelle. Car ne nous trompons pas, ces personnages – si semblables dans leurs profils, si différents dans leurs attitudes et gestes – restent des variations d’une figure générique : une femme basculant de l’enfance à l’adolescence avant d’atteindre le monde des adultes. Chacune est la sœur de l’autre, son pendant, son Doppelgänder, ce double maléfique dans les traditions nordiques. Chacune devient tour à tour bourreau puis victime dans une ronde sans fin ou les rôles ne cessent de s’inverser. L’extase y conditionne la souffrance. Il y a donc dans ces figures tout autant un portrait symbolique – celui d’Amélia B. – que l’esquisse d’une vision universelle sur l’inconscient féminin en Occident.

Régulièrement, cette artiste revient sur les ressorts de cet art, affirmant qu’il y a là une forme d’étude de la maladie psychogène de masse (MPI), phénomène apparu avec la modernité et l’affirmation des subjectivités. La MPI prend sa source dans une forme particulière de l’hystérie, celle qui voit des groupes de préadolescente soudain basculer dans une série de comportements violents, mystiques, extatiques dont l’un des plus fameux exemples restent ces vues de groupies lors des concerts de rock des années 1960. L’hystérie ! On sait désormais combien l’idée même d’hystérie, telle que l’avait définie cliniquement Charcot à la fin du xixe siècle, fut une volonté de normalisation des comportements sociaux et sexuels chez la femme. On sait tout autant combien ce phénomène participe largement d’une double trajectoire. Pour les « patientes », la revendication d’une sexualité refoulée mais aussi une forme d’adhésion aux normes imposées par le patriarcat masculin. Révolte et soumission en quelque sorte dans un jeu complexe avec les formes de contrôle physique et symbolique qui enferme le corps féminin.

Si effectivement, la pratique d’Amélia B. porte en germe un travail sur le collectif féminin et les formes de ritualisation d’une sexualité refoulée, il faut tout autant le percevoir en tant qu’énonciation de ce moment particulier où chaque femme passe de l’enfance au monde adulte, d’un corps asexué à un corps désirant et en même temps assujetti aux normes et aux fantasmes de la société. Cette violence impétueuse peut tout autant prendre la forme de contritions extrêmes envers soi-même (allant jusqu’à l’anorexie ou la mutilation) ou passer par des formes symboliques de sévices envers l’autre, sa rivale mais aussi sa complice. Ici, le dessin prend donc toute sa signification. Il ne s’agit pas d’enregistrer objectivement (comme le faisait Charcot avec la photographie) le hors champs de l’inconscient adolescent, mais bien de présenter par le trait et l’imaginaire les forme de subjectivation sexuelle. En d’autres termes, cette jeune artiste sait combien les technologies de la communication, les réseaux sociaux, les nouvelles machines de transformation du corps ne constituent pas des formes de libération mais bien des normes d’emprisonnement d’autant plus pernicieuses qu’elles sont acceptées et confortées par tous, y compris les femmes. À l’image photographique, à la saisie du réel mis en fiction (jeu sur les genres) qui circule sur les réseaux et les médias, elle oppose le trait, le dessin, le recul de l’imaginaire comme forme de résistance.

Mais la force de ce travail tient tout autant dans un va-et-vient avec la grande et petite histoire de l’art. Pour qui sait faire attention, ces dessins sont traversés, presque hantés pourrait-on dire, par ces figures de femmes monstrueuses, possédées, réprimées qui irriguent l’imaginaire occidental depuis l’Antiquité. On y retrouve les Ménades – ces femmes qui célébraient le culte de Dionysos dans un désordre violent caractérisé par des cris, des hurlements, des poses provocatrices. Quant à la riche et navrante iconographie liée à la sorcière, iconographie qui constitue durant plusieurs siècle le mode de représentation obligatoire de la femme « folle » et donc dangereuse pour l’ordre de la communauté, elle affleure dans certaines poses. On pourrait multiplier les exemples, mentionner également ces fameuses photographies d’hystériques de Charcot, les premières images de femmes criminelles par les polices du monde entier, les clichés des premières manifestations de suffragettes présentées comme des femmes en proie à la démence. Le registre infini de ce type de représentations offre d’innombrables exemples d’attitudes que cette artiste se plait à récupérer. Plus concrètement, l’art d’Amélia B. puise certaines de ses formes dans l’art de Jérôme Bosch à qui elle emprunte un vocabulaire fantastique visible notamment dans l’apparition de monstre et l’idée d’une composition en frise. De même l’influence de l’art classique transparait ici et là notamment dans l’organisation très construite des figures. Mais, cette pratique est aussi traversée d’autres réminiscences, plus contemporaines, plus populaires aussi. Comment ne pas songer aux comics populaires telles ces réalisations italiennes, espagnoles ou mexicaines des années 1970 peuplées de monstres et de néo-nazis sadiques s’amusant à violer et torturer de pauvres innocentes à la poitrine généreuse ou même ces mangas japonais plus contemporains avec leurs héroïnes rebelles et sexy capables de tuer tout mâle susceptible de leur porter ombrage. Ces références traversent en filigrane l’imaginaire d’Amélia B. tout comme un pan du cinéma de ces dernières années qui ose enfin offrir en exemple des jeunes femmes guerrières perturbant la hiérarchie des genres. Quant à Henry Darger, artiste dessinateur dont on la rapproche le plus, il demeure une vague référence qui par bien des cotés s’oppose à cette artiste. Si les figures chez cet artiste américain mort en 1973 présentent des centaines de jeunes filles pré-pubères en proie aux attaques et tortures d’une armée de despotes et se rapproche ainsi de celles d’Amélia, il y a chez Darger une forme de perversion et de fétichisme (visible notamment dans certaines poses exposant complaisamment l’innocence secrète de corps pré-pubères), totalement absente chez Amélia. L’art d’Amélia ne pourrait être ce qu’il est sans la très riche iconographie des saintes catholiques. Des tableaux classiques aux sculptures d’église (on pense par exemple à L’extase de Sainte Thérèse de Bernini à l’église de Santa Maria della Victtoria à Rome) en passant par ces chromos du xixe siècle représentant quelques saintes en béatitude devant la présence divine, cette représentation lui offre un panorama extraordinaire de toutes les attitudes possibles depuis la souffrance la plus manifeste jusqu’à la jouissance la plus cachée.

Il y a donc, dans ces dessins, un croisement de sources variées dont la fusion conduit bien à représenter ces « machines désirantes » (selon Deleuze et Guettari) ou ces plate-forme techno-vivante (selon Donna Haraway) que sont les adolescentes. Que cette reconfiguration du Moi passe par la plus extrême violence exercée sur soi-même ou de façon fantasmatique sur les autres, soit. Mais pour atteindre une efficacité parfaite, ce déchainement d’un inconscient refoulé ne pouvait qu’emprunter les chemins d’un dessin qui, par son trait et ses couleurs, affirme aussi l’extrême grâce d’un univers féminin, décidément, d’une redoutable complexité.

Damien Sausset

Amélia B. (Amélie Barnathan) est née en 1991. Elle vit et travaille à Londres. Elle est diplômée du London College of Communication en 2014 et du Royal College of Arts de Londres en 2016. « Unsolemn Rituals », (thèse de fin de Master au Royal College of Arts) a été primé dans la catégorie Étudiants du Jeerwood Drawing Prize 2016. Pour son travail, elle s’inspire des textes de Carl Jung, Georges Didi-Huberman et Joseph Campbell sur les théories de l’ombre et du double. Amélia B. a été exposée à Londres, Paris, en Chine et à Mexico. Depuis 2018, elle est représentée par la Galerie 8+4 à Paris et a participé à plusieurs foires d’art contemporain : Fiac, Art Paris, Luxembourg Art Week. Son travail est présent dans plusieurs collections françaises et internationales.

Amélia B

Amélia B. (Amélie Barnathan) est née en 1991. Elle vit et travaille à Londres. Elle est diplômée du London College of Communication en 2014 et du Royal College of Arts de Londres en 2016. « Unsolemn Rituals », (thèse de fin de Master au Royal College of Arts) a été primé dans la catégorie Étudiants du Jeerwood Drawing Prize 2016. Pour son travail, elle s’inspire des textes de Carl Jung, Georges Didi-Huberman et Joseph Campbell sur les théories de l’ombre et du double. Amélia B. a été exposée à Londres, Paris, en Chine et à Mexico. Depuis 2018, elle est représentée par la Galerie 8+4 à Paris et a participé à plusieurs foires d’art contemporain : Fiac, Art Paris, Luxembourg Art Week. Son travail est présent dans plusieurs collections françaises et internationales.

Pas de commentaires client pour le moment.