Bernard Calet / Moving Inside

Exposition "Moving Inside" de Bernard Calet du 29 janvier au 28 février 2022.

Vernissage le 28 janvier de 18 h à 21 h.

Pour son exposition Moving Inside à la Galerie 8+4, Bernard Calet déploie un nouvel opus de son œuvre orienté vers les questions de l’image et de la représentation. Si l’exploration des ambiguïtés de l’architecture dans notre civilisation reste sous-jacente, ces nouveaux collages, peintures, photographies et sculptures forment une réflexion tendue sur la question de l’information au sein de notre culture. Il y est aussi question d’écran, de flux d’énergie et d’une relation à réinventer avec la matière primitive de notre planète. En se jouant des stéréotypes avec une certaine poésie, en construisant une critique non dénuée d’humour, en réaffirmant l’espace de l’atelier comme lieu d’invention, il s’interroge naturellement sur la manière dont les objets et les visuels de notre quotidien tendent à proposer un monde de moins en moins ouvert à la puissance de l’imaginaire. Première exposition personnelle à Paris depuis de nombreuses années, Moving Inside oscille entre dénonciation d’un ordre ambiant et célébration du pouvoir d’enchantement de l’image.

Moving Inside est un rassemblement, rassemblement d’œuvres ayant pour premier point commun d’avoir été imaginées et réalisées ces derniers mois. Bernard Calet n’a jamais fait mystère de ses champs d’investigation : lieux urbains, habitats, mobilité du corps, mode d’apparition du langage dans notre culture ou mises en scène artificielles issues des médias. Mais Moving Inside ponctue aussi son œuvre en confirmant certaines de ses intentions quant à notre époque. Ainsi Bri-collage (2020-2021), Icones (2021), deux ensembles de collages s’attaquent ouvertement à la généalogie des visuels contemporains qui ne cessent d’inonder notre univers. Si le premier (Bri-collage) surgit des prospectus de promoteurs immobiliers ensuite découpés et réarrangés, le second (Icones) dénonce l’absence totale de hors champ dans les illustrations des quotidiens nationaux. Ces deux séries ont donc pour ambition une mutation radicale : transformer par l’action – collages ou rehauts – de simples visuels – l’un commercial, l’autre informatif – en images avec leurs impensés et évidemment leurs hors champs. Dans les deux cas, l’artiste prend ouvertement le spectateur à témoin en le contraignant à percevoir ces œuvres comme des réfutations des stéréotypes aujourd’hui à l’œuvre. Dans un cas, la navrante affirmation d’un idéal petit bourgeois (être propriétaire d’un espace construit sans particularité aucune) devient paysage ou le vide – et donc l’imaginaire – prend toute sa place. Dans le second, recouvrir un banal visuel attestant des calamités du monde par des formes géométriques (en couverture de survie) tend évidemment à contraindre le spectateur à s’interroger sur son indifférence face aux événements du monde au sein des médias. D’ailleurs pour mieux réaffirmer le propos d’Icones, Bernard Calet maintient intacte la double page du quotidien national, laissant visible à travers une simple fenêtre l’image rehaussée, son emplacement dans la publication et son rapport d’échelle avec la page.

Toutes les œuvres de Bernard Calet fonctionnent donc comme des particules de résistance imaginées à partir des scories de nos cultures. Elles ne résultent pas d’un processus d’accumulation, voire de trouvailles merveilleuses, mais bien d’un prélèvement que l’artiste ensuite soumet au jugement de l’utopie moderniste. Il faut donc percevoir Bernard Calet à la fois comme un activiste refusant un ordre établi tout autant qu’un flâneur amusé par l’inconsistance des signes de notre environnement. Ceci n’est pas nouveau et cette logique déconstructive se trouvait présente dès ses débuts vers la fin des années 1980. Mais depuis quelques années, il ne cesse d’élargir son propos pour aborder plus frontalement la question de l’information, des écrans, des énergies qui circulent dans notre univers reliant objets et pensée. Chez lui, l’installation ou même l’image furent longtemps traités non pas comme des renvois à une réalité à saisir mais comme des représentations factices qui justement en tant que représentations factices imposaient en retour des structures de pensée. D’où chez lui l’importance des cartes, des maquettes, des paramétrages scientifiques, des images de synthèse. D’où aussi cette volonté de subvertir les échelles des pièces (de l’installation à la sculpture). Mais depuis peu, sa pratique semble répondre plus directement à une appréhension plus sensible, plus poétique, de notre univers. La pierre, le renvoie au paysage, à la nature, l’évocation des schémas de neurones ou des systèmes informatiques, l’emploi de couleurs destinées à camoufler, autant de signes qu’il aime à brasser dans une logique moins tournée vers la ville et le fait urbain.

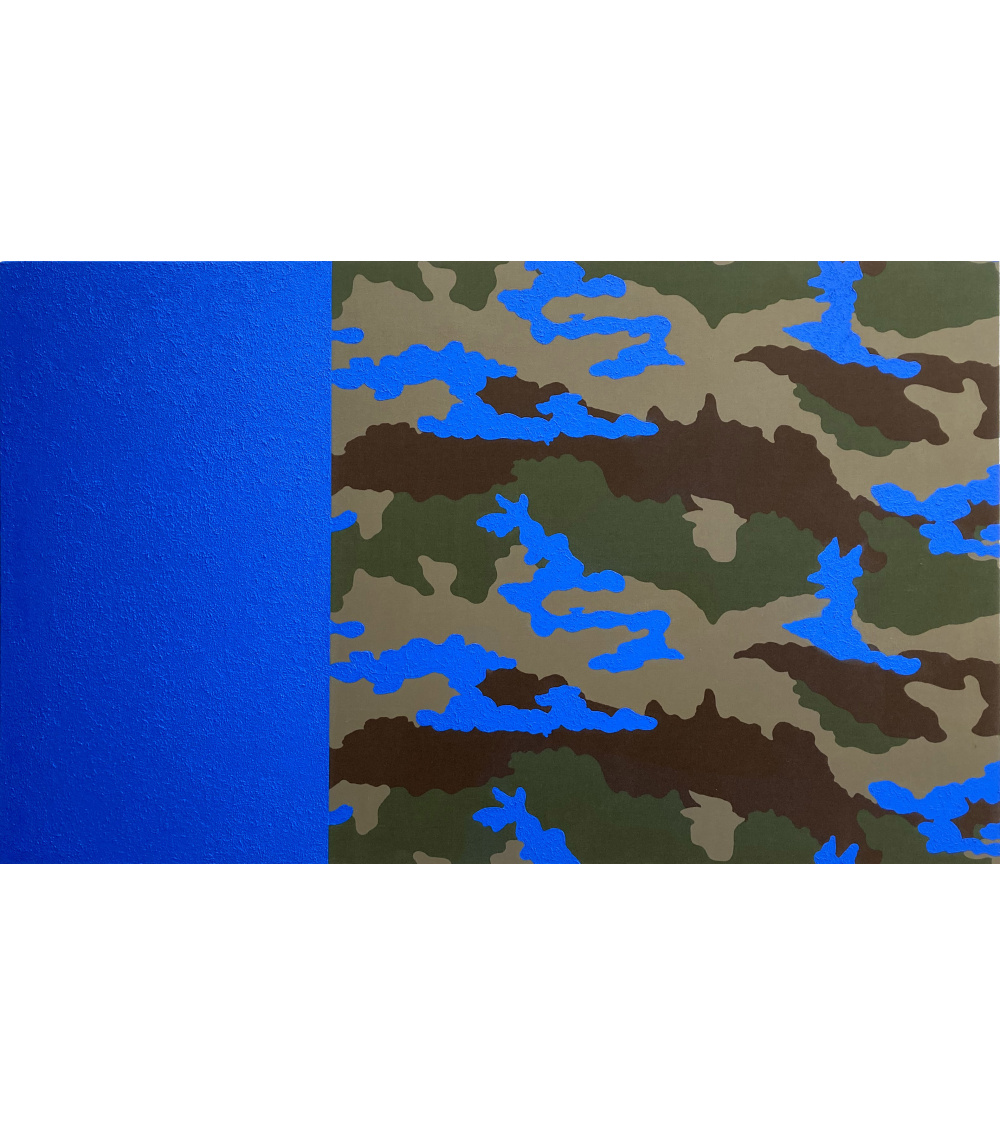

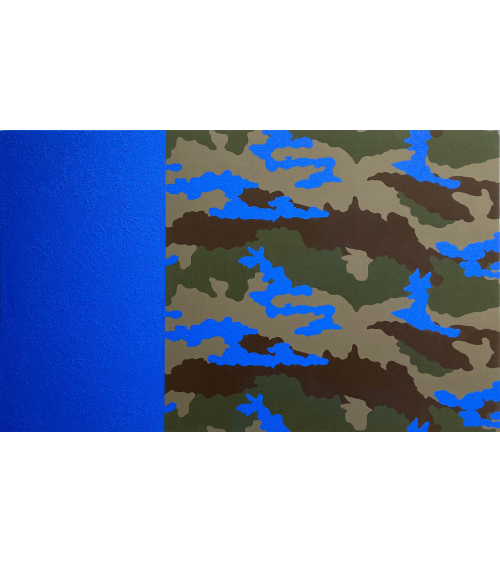

Camouflage 1 et 2 doivent ainsi être considérées comme des charges humoristique envers ces glissements et récupérations opérés par notre culture. Le motif du camouflage, initialement prévue pour l’armée, s’est métamorphosé en ornement essentiel de la mode. Couturiers et marques de street wear s’en sont emparés pour le transformer en parure. Si la fonction initiale du camouflage consistait à masquer, à cacher celui qui la porte d’un éventuel ennemi, elle devient dans notre culture une affirmation de soi, une mise en évidence par l’altération des couleurs soudain rendues voyantes, exemplairement voyantes. Dans ce retournement, il y est question d’identité et de mise en conformité aux fantasmes du paraître. Rendre voyant ce qui normalement reste dissimulé, transposer un signe de la guerre (l’uniforme) en artifice d’une autre guerre, autrement plus généralisé, participe de l’affirmation d’un égo en butte à la reconnaissance de la société. Les deux œuvres en poussent le principe dans son paroxysme ultime : sous l’action de l’artiste, le motif mute de nouveau pour devenir un principe pictural dont les couleurs renvoient à ce fameux « bleu incrustation » utilisé sur les plateaux pour les effets spéciaux. Créer du visible à partir des couleurs même de l’invisible dans les médias. Ce qui est à voir est tout autant un arrangement abstrait de couleurs apposées avec soin sur une toile qu’un feuilletage de sens chargé historiquement et sociologiquement. On retrouve ce même jeu avec cette couleur destinée aux trucages dans Fictional Landscape.

La série Paysage conduction (2022) reprend donc le même principe mais en l’inversant : l’un des genres les plus nobles de la peinture – le paysage - devient photographie, ou plutôt une représentation hybride entre image et visuel, entre réalité et invention fictionnelle. Chacune présente un sous-bois dense avec ses chorégraphies aléatoires de branches et de feuilles, avec quelques éclats de ciel perceptibles dans les creux de la canopée. Lors du tirage (et donc de l’édition), Bernard Calet manipule les couleurs, transforme le bleu du ciel en marron laissant apparaître ici et là des fulgurantes de violet, saturant certains verts et conduisant la photographie à devenir une image camouflage. Chaque élément s’y présente dans une gamme qui le démarque imperceptiblement de son voisin. La densité des éléments renforce ce brouillage visuel. Dans certains creux de la représentation, quelques rehauts à la feuille de cuivre creusent la surface par leurs éclats métalliques. Ce qui est là, devant le spectateur, est tout autant un équivalent d’un paysage naturel qu’une évocation de l’énergie circulant dans et hors d’une image désormais fictionnelle. Telles ces représentations de cerveaux, de synapses, de réseaux infinis, ces œuvres travaillent à la frontière entre plusieurs registres : celui de l’attestation du réel et celui d’une modélisation des énergies (que ce soit celle du cerveau humain ou des ordinateurs). Le spectateur ne sait ce qu’il doit analyser dans cet entre-deux disruptif.

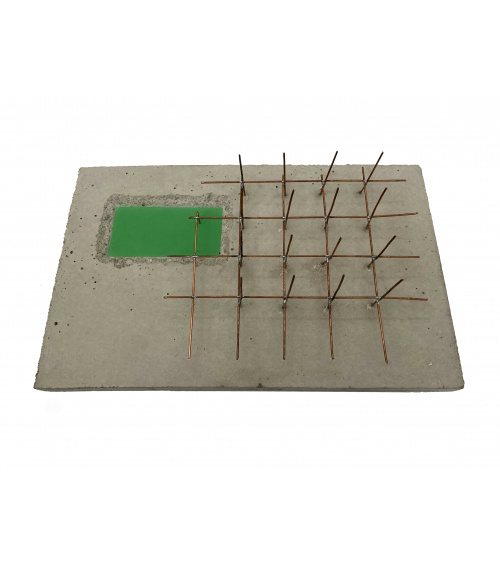

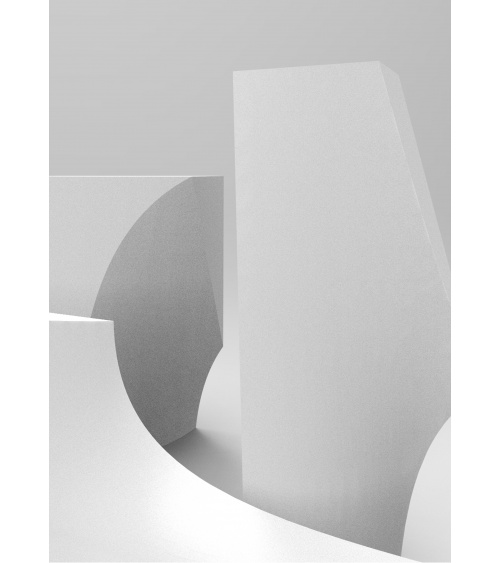

Si certains ont assimilé Bernard Calet à une sorte de moissonneur glanant dans le réel matière à production, ils oublient combien tout se joue ensuite dans l’espace de l’atelier puis dans un troisième temps dans le lieu d’exposition considéré comme la cristallisation d’un contexte. L’exposition à la Galerie 8+4 ne fait pas exception à la règle et introduit même ouvertement une dérision joyeuse sur notre temps. Impact de réel (2022) reprend la forme des palettes moulées en aggloméré mais reproduites à une échelle réduite. Elles se métamorphosent en modules permettant de composer à l’infini des propositions d’architecture. Sur ces porcelaines mates, des impacts en forme de cratères sont recouverts de platine, soulignant la dimension aléatoire de ces formes. Par ce geste iconoclaste, créer des perturbations à l’esthétique parfaite, Bernard Calet introduit la possibilité d’une double lecture. Si comme il l’affirme « Les impacts font rupture, sont fragmentés par le bruit du réel », l’objet final rejoint par la perfection de sa fabrication la cohorte des produits estampillés pour un marché du luxe. De la palette au jeu de construction, d’une forme issue du monde ouvrier à la somptuosité d’un produit du design contemporain, le raffinement du déplacement ne peut que surprendre le spectateur. Enfin, la série de sculptures Connections réintroduit dans le parcours de l’exposition la présence de l’architecture comme archétype d’un rapport du corps humain avec le réel. Pour Bernard Calet, l’architecture doit se lire comme un écran, à la fois enveloppe protectrice mais aussi surface propre à recevoir toutes les images (voire même à faire image). Dans ces maquettes qui tiennent plus de la sculpture ou de la proposition pour quelques monuments incertains de l’espace urbain, l’utopie moderniste y est niée. Ce qu’il expose est une perte de repère et une abolition des principes normatifs de l’architecture. L’œuvre n’est plus qu’une trame vide. L’humain y est exclu et le territoire réduit à un socle générique. Mais tout l’art de Bernard Calet n’est-il pas un art du nomadisme au sein d’une géographie culturelle mondialisé, un art où les savoirs subalternes sont soudain réinventés dans l’espace cerveau de l’atelier puis dans l’espace de monstration ? Ici le simple cube blanc d’une galerie y est devenu un lieu d’énonciation d’une forme de résistance à la fois poétique et humoristique.

Bernard CALET est né en 1958 à Charenton. Il vit et travaille à Tours. Il enseigne à l'ESAD de TALM-Angers.

Pas de commentaires client pour le moment.